ブルー・ビートル

監督:アンヘル・マヌエル・ソト

出演:ショロ・マリデュエニャ、スーザン・サランドン、ラオール・マックス・トルヒーヨ、ブルーナ・マルケジーニ、べリッサ・エスコベド、ジョージ・ロペス、エルピディア・カリロ 他

言語:英語

リリース年:2023

評価:★★★☆☆☆☆☆☆☆

Blue Beetle(2023) © Warner Bros. Pictures『参照:https://www.imdb.com』

~”感想は…ラティーノ、ラティーノ、ラティーノ、と…後は何だろう”~

~”教科書的でシンプルなヒーロー映画で、マルチバース系の話に疲弊した人には喜ばれる…かも”~

もくじ

あらすじ

南極大陸に墜落した謎の地球外物体

そこに秘められた超高度な技術の入手を目論むヴィクトリア・コード

彼女はコード・インダストリーズのCEOとして自社の兵器開発に応用する事を望んでいた

その頃、ハイメ・レイエスは大学を無事に卒業して家族の元へと戻って祝杯を挙げていた

しかし、一家は経済的な苦難に直面していて頭を悩ませている有り様だった

家族の為にとヴィクトリアの邸宅で清掃員として働き始めるハイメ

だが問題を起こして早々に解雇されてしまった

そんなハイメを不憫に思ったヴィクトリアの姪ジェニーは彼に職を提案する

正式な手続きの為にコード・インダストリーズへと足を運ぶハイメだったが、

ジェニーは同社の研究室でヴィクトリアが南極で手に入れた《スカラベ》を目にする

兵器への応用に反対だったジェニーはスカラベを盗み、逃げ出す過程でハイメに託す

訳も分からずにスカラベを手にしたハイメだったが、それは突然彼に飛びつき…

宇宙のバイオ技術でスーパーパワーを手にした、選ばれし青年の戦いが幕を開ける

レビュー

『ブルー・ビートル』は予告編が解禁されて以来、ファンの間では不穏な空気を漂っていたのだが悪い予感は的中した様だ。

劇場デビューしてから『ブルー・ビートル』の興行収入は振るわず、DCEU(DCエクステンデッド・ユニバース)史上最低の公開成績を記録する事となった。元々は先に触れた予告編で『バットマンはファシスト(権威主義)だ』と云った趣旨の発言がキャラクターの台詞にあった事が波紋を呼び、昨今のハリウッド映画に顕著な政治的なアジェンダが仕込まれているのではないかと危惧されていたのだ。

その上、同作がラテン系移民の生活や文化に焦点を当てた事をヒーロー映画としては画期的であると大々的に宣伝した事も、そうしたポリティカルな意図を怪しむファンの猜疑心に拍車を掛けてしまった。

主演キャスト陣も多くはハリウッド界隈では名の知られていない面々で(例外はスタンダップ・コメディアンとして有名なジョージ・ロペスと本作の悪役に扮するスーザン・サランドンだろうか)、原作となっているのも一般的に知られている様なアイコニックなヒーローを題材としたものでもない。ネームバリューやブランドバリューで集客を期待するには苦しい作品だ。実際、『ブルー・ビートル』は平均的で月並なヒーロー映画なのだが、必要以上とも言える酷評が相次ぐのはそうした背景があっての事だろう。

『アベンジャーズ/エンドゲーム』(2019年)以降、急失速が止まらないMCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)に少なからず影響された『スーパーヒーロー・ファティーグ(スーパーヒーロー疲れ)』が顕著な2023年に公開となったのが運の尽きとも言えるだろう。数年前ならば、より多くに受け入れられていたかも知れない。

出典:”Blue Beetle(2023) © Warner Bros. Pictures”『参照:https://www.imdb.com』

少し大仰な言い方をすれば、前衛的であろうとしながらアナクロニスティックなのだ。

『ブルー・ビートル』はハイメ・レイエスを同作のヒーローとする作品で、ストーリーは軍用兵器開発を主力事業とするコード・インダストリーズが南極大陸で地球外のテクノロジーを発掘する所に端緒を開く。『スカラベ』と呼称されるテクノロジーは未知の可能性を秘めており、コード・インダストリーズのCEO(最高経営責任者)であるヴィクトリア・コードは手中に納めるべく自ら発掘に赴いたのだった。

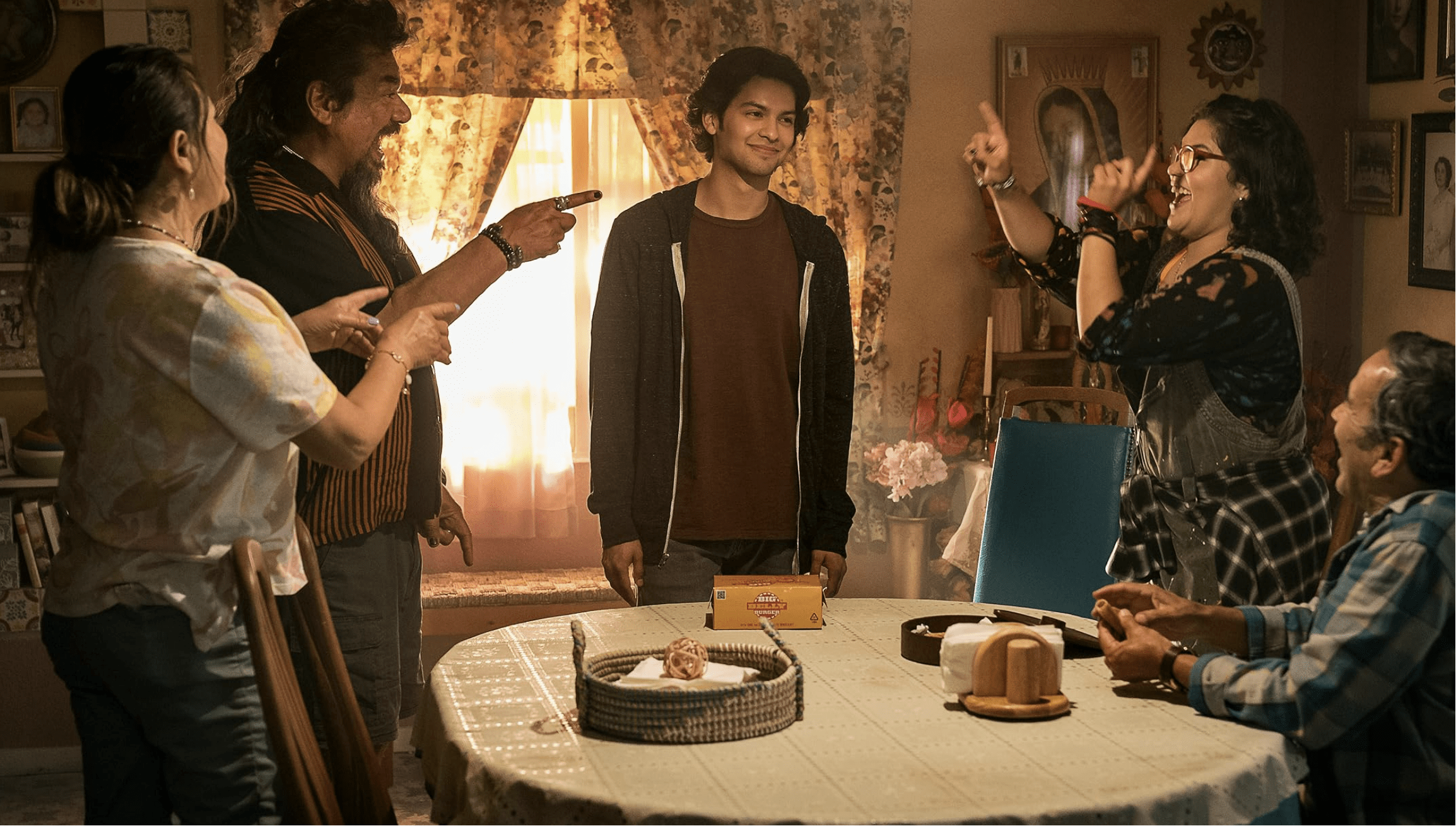

一方でハイメは無事に法学科を修了し、祝杯を心待ちにして両親の元へと戻るが、彼を待ち受けていたのは非情な現実だった。就学中に経済的な困窮から家族は家の退去を迫られており、父親も心臓発作に見舞われて回復はしたものの、健康面が心配な状態だった。項垂れるハイメだが、少しでも家族を助けるべく妹の勧めで職探しをする事となる。

そうしてヴィクトリアの邸宅で清掃員として働き始めたハイメだったが、ヴィクトリアとその姪ジェニー・コードの口論を聞いてしまった挙句に争いを割って止めようとした為、その場で解雇されてしまう。しかし、不憫に思ったジェニーはハイメに別のポストを提案する事を申し出てハイメは翌日、ジェニーとコード・インダストリーズで待ち合わせる事にする。

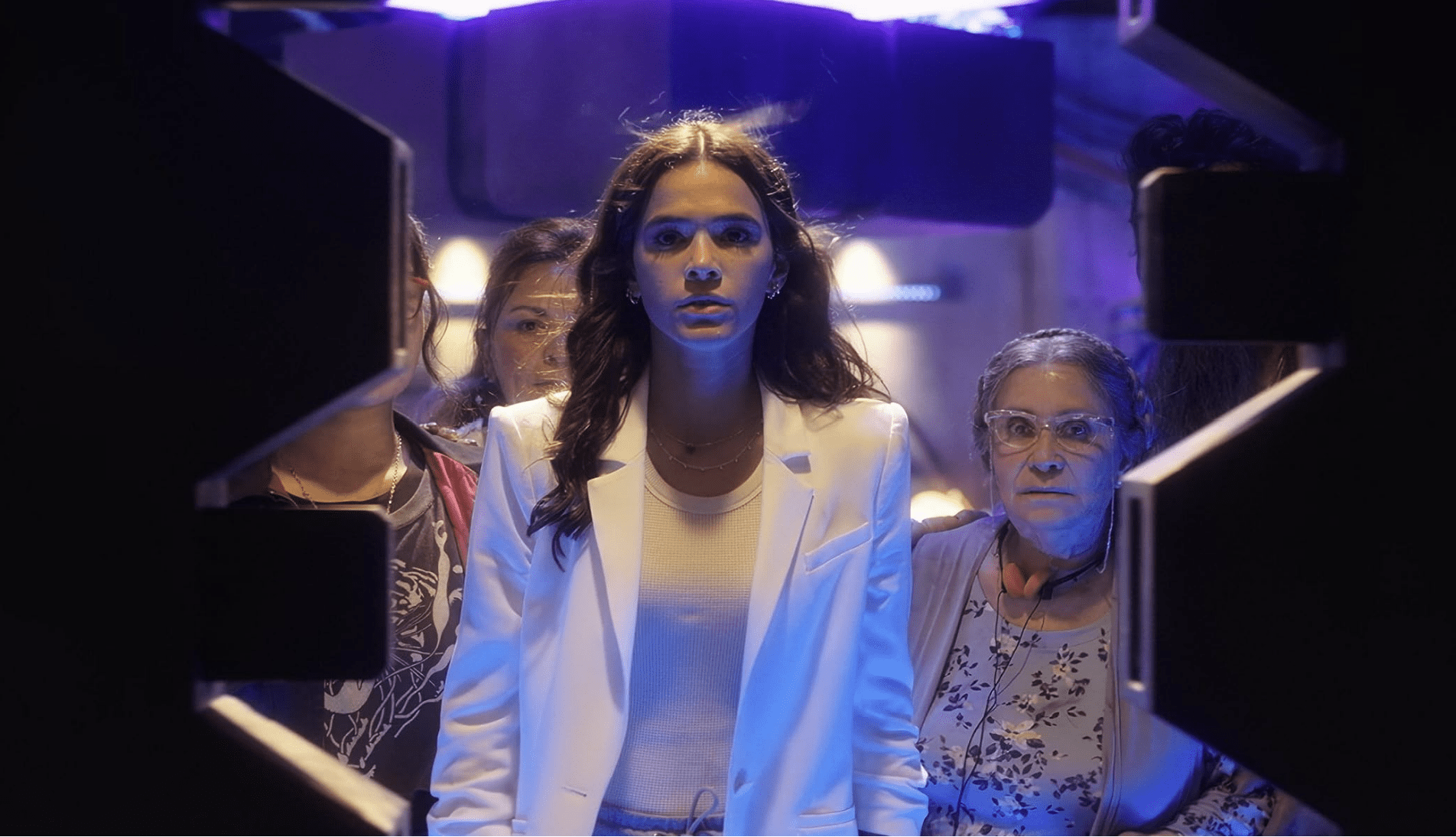

ハイメはコード・インダストリーズに赴くが、一方でジェニーは社内の研究室でスカラベを発見し、ヴィクトリアが軍用目的でOMAC(One Man Army Corps)と呼称されるスーツ型の兵器開発に利用している事を突き止め、阻止する目的でスカラベを盗み出してしまう。社内から逃げ出す途中でハイメと会うが、スカラベを持ち出す事に必死なジェニーはハイメにスカラベを託して外へと逃がす。

事情を知らぬままスカラベを手にしたハイメだが、家へと戻るとスカラベが自立し、家族の眼前でハイメの身体と融合を始めてしまう。パニックに陥る一家の前でハイメは絶叫しながらゆっくりと青い人型のスーツと一体になって行く。

出典:”Blue Beetle(2023) © Warner Bros. Pictures”『参照:https://www.imdb.com』

そうしてハイメとその一家はスカラベを巡るコード・インダストリーズの陰謀に巻き込まれて行くのだった。

粗筋を簡単に浚っただけでも、新鮮味に欠けた典型的なヒーロー映画である事は概ね予想できただろう。期せずして壮大な闘いに巻き込まれ、新参ヒーローが新たに手にした力の使い方を学びながら世界を天秤にかけて悪を討つ物語だ。何処かで二度も三度も聞いた様な話である。

作品の最大のセールス・ポイントが『史上初のラテン系ヒーロー単独映画』ならば、やはり期待は出来ない。主演者や物語に於ける人種は寧ろ原作通りであれば別段特筆する事ではなく、映画と云うクリエイティブな作品としての内容が問題だ。リザ・デル・ジョコンドの代わりに誰を描いたとしても、『モナ・リザ』の芸術作品としての神秘、ダ・ヴィンチが解剖学を通じて得た知識が活きた表情の深み、血が通った人間の肌の質感を表現した色遣いや、適用されている数々の技法に感嘆するものがあれば鑑賞者としては充分だ。

昨今、安易に何もかもを芸術やアートだと称する風潮には作為的なものを感じる。知識、技法、経験など鍛錬や深い思考や努力を要するものを一切否定し、手軽に黒や白や性と云った現代人の一部が声を大にして好むテーマを捻じ込む隙間を広げている様にしか思えない事がままあるのだ。

そうした考えはこちらも避けたいものだが、『ブルー・ビートル』は疑念を一歩確信に近付ける映画となってしまった。

『ブルー・ビートル』はDCEUのラテン版『ブラックパンサー』(2018年)でもあり、『アイアンマン』(2008年)でもある。要は、先人の類似作品から相当なエッセンスをそのまま拝借している点が目立つ。

ハイメがブルー・ビートルへと変貌を遂げて市中(一時は宇宙)を飛び回るシーンなどペースやトーンまでもが、『アイアンマン』にてトニー・スタークがマークIIスーツをテスト飛行するシーンとほぼ相違ない。スーツの性能に翻弄されて戸惑う様子や、高高度から墜落を間一髪で免れ、市内を飛び回って一部の市民を驚かせるスピード感と半ばコミカルなタッチにはオリジナリティが全く感じられない。

ブルー・ビートルの初登場シーンにも関わらず、相当手を抜いた印象だ。

その観点から言えば、ブルー・ビートルのコスチュームにも意匠を感じない。

安価なプラスチックと電子ドラムのパッドに使われる様なゴム質の素材を貼り合わせた様に見える。超高度な地球外の技術とは思えないお粗末な質感が特撮用のコスチュームである事を意識させてしまう上、デザインも感心できたものではない。『ブラックパンサー』や『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』(2018年)で見たブラックパンサーの様な、細かくもバランスが取れた幾何学的なデザインを狙った様でもあるが、クローズアップしてマスクに目をやると集積回路のイメージをデフォルメした様な、チープな模様が窺える。

地球外の自立型バイオ兵器と云う特徴から、有機的なスタイルも取り込もうとした意図は理解できるが、総合的な印象としてはやはり幼稚だ。

出典:”Blue Beetle(2023) © Warner Bros. Pictures”『参照:https://www.imdb.com』

原作を色濃く受け継いで再現している様ではあるが、実写化にあたっての拘りが見えて来ないのが残念だ。アマチュアのコスプレイヤーが凝って作った程度の品質に思えてしまう。

大筋のストーリーにも、さして注目に値するポイントは見当たらない。過去20年程を穴倉に籠って生活していたのなら刮目して楽しみたくもなるだろうが、そうでなければ幾度となく繰り返されてきた平凡な内容だ。予想だにしなかった展開や、斬新な着想、想像し得なかった伏線や、手に汗握る様な瞬間は無いと言っても良い。

想像力に富んでいるとは言えない筋書きだ。物語の全体像もさる事ながら、これはその流れにも言える。

スカラベが研究室からいとも簡単に奪い去られる事や、ギャグのつもりかも知れないがファースト・フードのテイクアウト用ボックスに放られて素手で持ち運べるのも実に便利な設定である。その上、街中で目撃者が多数生じただけでなく、バス一台をも派手に斬り分けておきながらこれと云った騒動にもならず、ジェニーに至っては全く音信普通のままだ。結局、ハイメから彼女にコンタクトを取る事になる。

非常なリスクを負ってまで盗み出してハイメに託した機密テクノロジーの動向が気にならないと云う神経には、全く理解が及ばない。こうした不自然な事の運びや、様々な(ラッキーが過ぎる)偶然、そして時折馬鹿げたと言っても良い言動や判断によって『ブルー・ビートル』は前によろめいて行く。

出典:”Blue Beetle(2023) © Warner Bros. Pictures”『参照:https://www.imdb.com』

そんな物語に込められたメッセージも古典的で、無意識に白目が剥き出そうなものである。家族との絆が強さに繋がると云った類だ。

ヴィランがそう吐き捨てるものなら、ヒーローは全力で反証しに掛かるのが定石だが、『ブルー・ビートル』も例外ではない。ラテン系一家のタイトなコミュニティがテーマの1つとなっている観点からは、幾分か単に陳腐な見出しに留まらない要素も含まれるが、言い訳として通用させるには程遠い。

差し詰め、『ブルー・ビートル』のハイライトはキャストの民族的な背景や、作中で描かれるラテン文化の色を浴びたプロップや演出に留まるのだ。『エル・チャプリン・コロラド』(1973年~1979年)と云ったラテン文化圏の人々に馴染のあるTV番組が背景に映っていたり、レイエス一家の会話もスペイン語と英語が混じり混じりになっていたり(実際の移民やラテン系のルーツを持って英語圏に住む人々は、日常的に両言語をミックスして話す事が特徴的)と文化的に興味深い側面を持ち寄っている事は確かなのだが、如何せん映画作品である事を忘れてはならない。

我々は文化に纏わるレクチャーを聴講しに来たのではなく、第一にはストーリーを楽しみに来ているはずなのだ。『ブルー・ビートル』はスポットライトを当てる先の優先順位を間違えているが、こうした指摘は人種差別的だと非難するのが現代の定式コースらしく、不評に寄与するレビューや意見はそう咎まれて断罪される事が多い。

『ブルー・ビートル』は幾度となく、(特に富裕層の)白人を敵視する様な発言に溢れている。

通話中のヴィクトリアに遠目から挨拶をしたハイメが挨拶を返してもらえなかったシーンで、妹のミラグロが放った『私たちはラテン系民族だから、ヴィクトリアの様な金持ちの白人の地位には絶対に上れないし、その眼中にもない』と云った趣旨の発言もその一例だ。

このシーンは常識的に考えると通話に集中して単に気付かなかった可能性に目が行くが、それこそ劣等感に毒されたらしい人々にはそうした可能性は眼中にない様だ。巨大企業のコード・インダストリーズのCEOに次いで権力あるポジションに就いているイグナシオ・カラパックス / OMACもラテン系である事は、失笑に値する皮肉である。スカラベの研究を任された研究員もラテン系だが、人種や民族を糧にした卑屈な同情カードは都合の良い時にだけ効力を発揮させる様だ。

『ブルー・ビートル』そのものが、ラテン系移民に関する主張の本質を見失っている様にも思う所以だ。

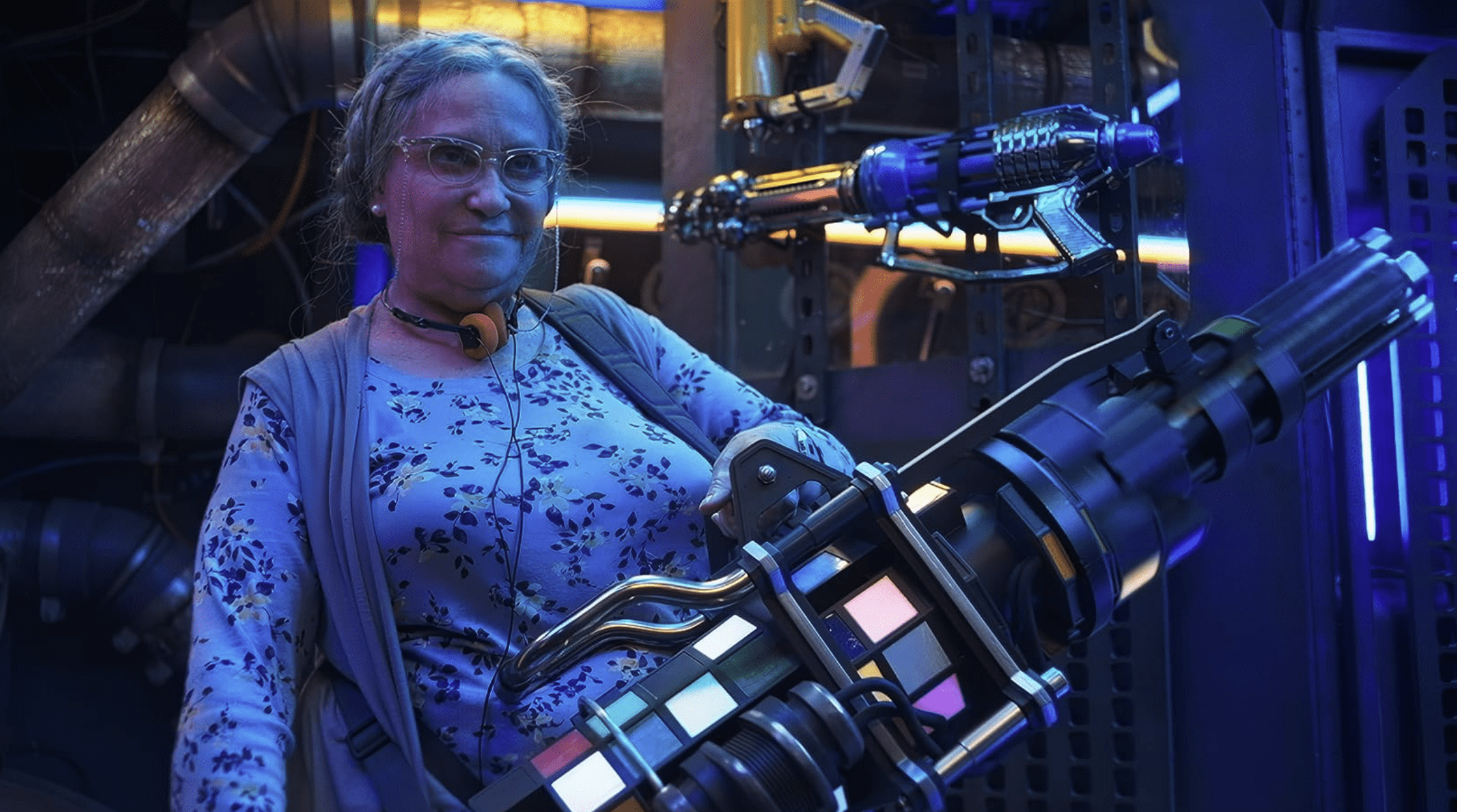

見失っていると言えば、『ブルー・ビートル』で描かれるモラルにも一貫性が無い。ブルー・ビートルは自立した意思を持っている様で、ハイメと融合した後もその行動をある程度コントロールしている。善悪の判断も独自で行う様で、ブルー・ビートルのポリシーとして殺人に手を染める事はしないと云う旨が作中では描かれている。

出典:”Blue Beetle(2023) © Warner Bros. Pictures”『参照:https://www.imdb.com』

一方で、レイエス一家は巨大なガトリング砲でハイメの追手を一掃するシーンがあるのだが、とんでもない人数を一息に始末している。敵であっても人命尊重のスタンスを取りつつ、他方で半ばコミカルに殺戮を描く一貫性に欠けたトーンには困惑するばかりだ。ハイメ / ブルー・ビートルと、レイエス一家の人々が異なる立場にいる事は理解するが、作品全体として矛盾がある様な感覚を禁じ得ない。

民族的背景はさておき、ハイメに扮するショロ・マリデュエニャは『コブラ会』(2018年~)で魅せた人好きのするチャーミングなパーソナリティを発揮している。幼さ残る純情な若者として納得できるし、(典型的な筋書きに喘ぐとは言え)ヒーローとしての葛藤や成長にも没入感を誘うカリスマが漂う。レイエス一家にも同じ事が言えないのは残念だ。

妹のミラグロは、脇目も振らずにひたすら人種を理由に卑屈な発言や、ハイメの気持ちに水を差す様な事ばかり言っては行動も起こさず、単に不貞腐れているティーンエイジャーの様で鬱陶しい。レイエス一家も(ジョージ・ロペスの為か)既成概念的なラテン系一家の特色ばかりを備えていて、史上初のラテン系ヒーロー単独映画と銘打っておきながらステレオティピカルだ。アブエラにチャンクレタ(スリッパを武器にするお婆ちゃん)と云った類の陳腐な描写が『ブルー・ビートル』には鏤められている。

もう少し厳密に言おう。ラテン系一家の微笑ましい側面が、都度そうした種々のジョークにタックルダウンされてしまうのだ。

ハイメがコード・インダストリーズに家族総出で送迎されるシーンは、面接に臨む彼を鼓舞するチアリーダーたちを見ている様な温かみを感じさせるのだが、間髪を入れずに叔父のルディが車のクラクションを鳴らすと定番の『ラ・クカラーチャ』が流れて一気に現代ハリウッドへと引き戻される。数年間嚙み潰されたガムの様な味気なく、面白くもないジョークである。

確かに『ブルー・ビートル』の様にライトビートで思考回路を停止させてなお楽しめる作品は、昨今ヒーロー映画のジャンルを席巻するマルチバースをテーマとした複雑怪奇な作品が持つ重苦しさとは対照的な魅力があるのかも知れない。だが、そうしたマルチバースを趣旨とした主流作品と対抗するには目新しさに欠け、やはり数年前に捨てたガムをもう一度口に放り込む様な感覚がある。

出典:”Blue Beetle(2023) © Warner Bros. Pictures”『参照:https://www.imdb.com』

懐旧の念に触れさせてくれる作品と言えど、多少なりとも制作上の創意工夫が滲む映画が観たかったものだ。

制作の初期段階ではワーナー・ブラザース・ディスカバリーが所有する配信サービスMax(日本国内ではU-NEXTで配信)での限定公開を前提としていたので、元々劇場での鑑賞には不向きな設計だったのかも知れない。劇場公開に切り替わった背景も、ソト監督が『ラテン系のレプレゼンテーション(多様性の公正な表現)を考えると、配信サービスに留めるべきではない』と主張した事によるポリティカルな理由からだと報じられている。

物語としての魅力ではなく、目に見える肌の色や文化的事情を理由にエンターテインメント作品の在り方を考えると云うのは映画の本質を見失った議論だ。

『ブルー・ビートル』は現代の政治的な毛色に染まった典型的な現代ハリウッド映画で、ストーリーに技巧を凝らすでもなく、キャラクターに深みを与えるでもないライトな作品だ。ラテン系文化をストーリー形式で存分に楽しみたいなら、『ブルー・ビートル』で触れられていた昔懐かしい『マリア・メルセデス』(1992年~1993年)や『クナ・デ・ロボス(原題:Cuna de lobos)』(1986年~1987年)、比較的現代的なもので言えば『アマルテ・アスィ(原題:Amarte así)』(2005年~)など見応えのある作品は少なくないので『ブルー・ビートル』よりもそちらをお勧めしたい。

DEIも結構なのだが、クリエイティビティもレプレゼンテーションして頂きたいものである。

この映画を観られるサイト

『ブルー・ビートル』の日本公開は2023年8月16日となっているが、9月18日現在もリリースされておらず、『アクアマン/失われた王国』(2023年)の公開後とも囁かれている。一旦は正式な発表を待つのみだろう。

まとめ

『ブルー・ビートル』は文化的、或いは政治的な重要性に軸足を置いた作品で、演出にもスタイルにも斬新な発想は感じられない平々凡々なヒーローの誕生を描いたストーリーだ。展開に留まらず、台詞の端々に至るまで先が読めてしまうので体験としての面白さは殆ど皆無と言っても良い。

逆に言えば、ありがちなヒーロー映画として評価すべきなのかも知れない。その目線では及第点と言っても良いのだろうが、コスチュームやCGの質からすれば、そうした作品を鑑賞したい方々に『ブルー・ビートル』をお勧めする特別な理由も見当たらない。やはり、どの角度から見ても際立った特徴に乏しいのだ。

劇場に足を運んでまで鑑賞するよりも、配信サービスで気軽に観るくらいが丁度良い映画だろう。